9月13日上午,COP15云南省筹备办在海埂会堂召开COP15春城之邀云南生物多样性保护系列新闻发布会·云南生物多样性保护工作综合新闻发布会。云南省自然资源厅党组成员、副厅长、新闻发言人赵乔贵出席发布会,详细介绍了全省自然资源系统在云南生物多样性保护方面开展工作情况及做出的积极努力和贡献。

女士们,先生们,记者朋友们:

大家上午好!

首先,感谢各位新闻界的朋友对云南省自然资源工作的关注和支持。云南是中国生物多样性最丰富的省份,是我国重要的生物多样性宝库和西南生态安全屏障。近年来,作为生态文明建设的重要主责部门,云南省自然资源厅坚持以习近平生态文明思想为指导,深入贯彻落实省委、省政府关于生态文明建设的重大决策部署,积极履行自然资源部门“两统一”职责,为云南生物多样性保护作出了自然资源贡献。

建立全省国土空间规划体系并监督实施,为加强生物多样性保护和管理提供了法定的空间依据

为贯彻落实党中央、国务院对实现“多规合一”、建立国土空间规划体系并监督实施的重大决策, 2020年4月8日,省委省政府印发《关于建立全省国土空间规划体系并监督实施的意见》。根据《意见》要求,云南省自然资源厅于2020年牵头组织编制《云南省国土空间规划(2021—2035年)》,初步形成“1+19”的规划成果,即一个规划文本,在征集专家、部门和社会公众意见600多条的基础上已完善形成了《省级规划》(征求意见修改稿),开展“双评价”(资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价)等19个重大研究课题,为科学合理划定“三区三线”、优化国土空间布局等提供重大支撑。同时对健全国土空间规划编制审批体系、加强规划实施监督、完善规划法规政策与技术标准体系和工作保障等六大方面进行规范,从而建立健全国土空间开发保护制度,严格国土空间管控,为云南生物多样性保护提供空间依据。

构建“三屏两带六廊多点”生态安全格局

“三屏”指青藏高原南缘滇西北高山峡谷生态屏障、哀牢山—无量山山地生态屏障和南部边境热带森林生态屏障,重点保护独特的生态系统、天然植被、热带雨林和珍稀濒危物种。“两带”指金沙江澜沧江红河干热河谷地带和东南部喀斯特地带,发挥维护长江、怒江、红河、澜沧江下游及珠江下游地区生态安全的作用。“六廊”由怒江生物多样性保护廊道、迪庆—丽江生物多样性保护廊道、元江生物多样性保护廊道等组成六条生态廊道,保障重要生态功能区域的连通性。“多点”是以改善局部地区生态环境和保护生物多样性为主要任务,推进滇池、抚仙湖、洱海等九大高原湖泊及丽江老君山、盈江铜壁关等重要生态节点建设。

构建生物多样性保护网络

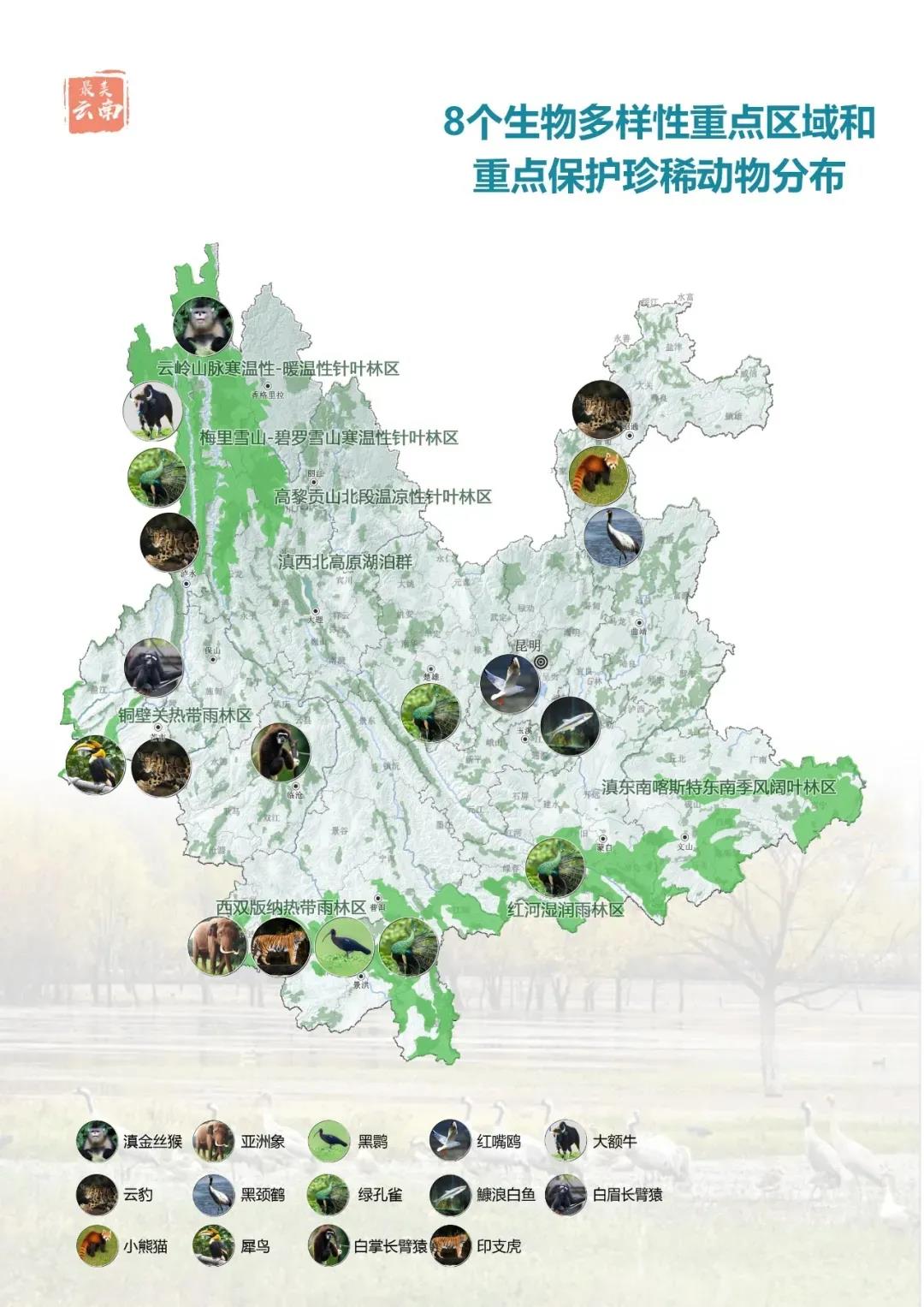

划定梅里雪山—碧罗雪山寒温性针叶林区等8大生物多样性保护关键区域,大范围、整体性保护其类型多样、区域特征明显的生态系统。通过保障水生生物洄游通道畅通、构建陆域野生动物迁徙通道、加强迁徙鸟类栖息地保护等构建“水陆空”生物迁徙通道,重点野生动物种群保护率达到100%。划定重要野生动植物栖息地,对濒危、重点野生动植物物种及其生境实施特殊保护。

划定并严守生态保护红线

落实“最严格的生态环境保护制度”,生态保护红线非经法定程序不得调整,从而有效减少、减弱人为活动对生物多样性重点区域的干扰,保护受威胁野生动植物群落生境。生态保护红线加强对典型生态系统的保护,涵盖了全省从热带到高山冰缘荒漠15个自然生态系统,自然保护地100%纳入生态保护红线;强化重要自然景观和自然遗迹的保护,涵盖了六大水系、九大高原湖泊、三江并流、热带雨林、澄江动物化石群、石林等重要自然景观和自然遗迹;强化对重要物种栖息地的保护,亚洲象、滇金丝猴、绿孔雀、野生稻等众多珍稀濒危物种得到保存、发展,全省超过90%的国家重点保护植物和80%的国家重点保护动物得到有效保护;强化维护大江大河上游水源涵养功能,金沙江、怒江、澜沧江、伊洛瓦底江等约70%的面积纳入生态保护红线,金沙江、澜沧江60%以上,红河、怒江50%以上的自然岸线纳入生态保护红线。

全面实施国土空间生态修复,为加强生物多样性保护和管理提供了高质量的生态环境

根据自然资源管理部门“统一行使所有国土空间管制和生态保护修复”职责,云南省自然资源厅认真贯彻习近平生态文明思想,坚持尊重自然、顺应自然、保护自然,按照整体保护、系统修复、自然恢复为主的方针,积极开展国土空间生态修复,实现自然资源的可持续利用和生态环境的全域保护。

建立健全生态保护修复制度体系

组织开展《云南省国土空间生态修复规划(2021—2035)》编制工作,初步形成“1+5”的规划成果,即一个规划文本和5个专题研究,并积极构建省州市县三级国土空间生态修复规划体系。

统筹山水林田湖草沙一体化保护与修复

抚仙湖流域生态保护修复工程

2017年,抚仙湖流域生态保护修复工程纳入国家第二批山水林田湖草生态保护修复工程试点,工程总投资97.28亿元,生物多样性逐步恢复。经调查统计,抚仙湖湖体挺水植物增加到12种,消失20多年的鱇浪白鱼鱼汛重现抚仙湖。2019年3月在抚仙湖北岸和星云湖国家湿地公园监测到濒临绝迹的国家二级保护动物彩鹮25只,“两湖”流域已成为鸟类的栖息地和越冬场,区域内动物种群丰富,生物多样性得到明显提升。

持续推进历史遗留废弃矿山生态修复

开展云南省金沙江流域、赤水河流域、九大高原湖泊流域、青藏高原东南缘等重点区域历史遗留矿山生态修复,先后投入中央和省级财政资金4亿余元,覆盖重点项目所在10个州市34个县市区,修复治理面积3.8万余亩,大地“伤疤”重焕绿色生机,生态环境质量显著提升。

全力推进绿色矿山建设

云南磷化集团有限公司尖山磷矿汤家山矿段进行开采面治理生态修复。

鼓励引导矿山企业参与绿色矿山建设,让绿色成为云南矿山企业发展的“底色”。全省共有25个矿山被自然资源部列入全国绿色矿山名录,云南昆明、个旧上榜自然资源部公布的全国50个绿色矿业发展示范区名单。

建立健全全民所有自然资源资产管理制度,为生物多样性保护探索多效益转化路径

全面开展自然资源统一确权登记

2020年8月26日,省政府印发《云南省自然资源统一确权登记总体工作方案》,要求对自然保护区、自然公园等各类自然保护地,以及江河湖泊、生态功能重要的湿地和草原、国有林区等具有完整生态功能的自然生态空间等进行统一确权登记,从而为生物多样性所依存空间位置依法管控提供依据。目前,全省已完成滇池、洱海、抚仙湖、泸沽湖、异龙湖5个高原湖泊统一确权登记基础性工作,为登记发证做好充分准备。

建立和完善自然资源统一调查、评价、监测制度

完成全省4个县(市、区)首批全民所有自然资源资产清查试点工作,推进西双版纳州和普达措国家公园作为国家试点探索全民所有自然资源资产平衡表编制,并探索开展全民所有自然资源资产所有权委托代理试点工作。编制完成了云南省2017年、2018年、2019年国有自然资源资产报告并向省人大常委会报告,目前正在编制的《云南省人民政府关于2020年国有自然资源资产管理情况的专项报告》首次增加了野生动植物保护情况,体现了为实现生物多样性保护,共筑生命共同体的云南实践。

积极探索生态产品价值实现机制

释放生态产品所蕴含的经济效益、社会效益和生态效益,激发社会各界开展生物多样性保护的内生动力,最终实现“绿水青山就是金山银山”。充分发挥典型示范引领作用,玉溪市抚仙湖山水林田湖草综合治理案例入选自然资源部首批全国生态产品价值实现典型案例,红河州元阳县阿者科村依托当地良好的自然资源,积极开发村落旅游成功打通将生态产品价值转化为经济价值、生态价值、社会价值的有效途径,为云南省探索将生物多样性保护成果转化为“金山银山”提供了可资借鉴的方案。

阿者科村探索了一条打通了将生态产品价值转化为经济价值、生态价值、社会价值的有效路径。

女士们,先生们,朋友们,云南在中国乃至全球生物多样性保护中具有十分重要的战略地位,在维护西南生态安全屏障中发挥着极为重要的作用。特别是在COP15这一国际性大会在昆明即将召开之际,云南省生物多样性保护工作将成为充分展示云南形象、昆明形象,让世界了解云南、了解昆明,让云南、让昆明走向世界的重要平台,云南省自然资源厅愿意与各级各部门和社会各界共同携手,努力践行习近平生态文明思想,牢记习近平总书记两次考察云南时的嘱托,坚持尊重自然、顺应自然、保护自然的理念,不断推进自然资源管理能力现代化,助推云南生态文明排头兵、最美丽省份的建设。

谢谢大家!