编者按

今年8月15日是第三个全国生态日,宣传主题是“绿水青山就是金山银山”。习近平总书记指出,探索政府主导、企业和社会各界参与、市场化运作、可持续的生态产品价值实现路径。为深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,认真落实省两会、省委十一届七次全会、省委经济工作会议相关要求,扎实推进生态文明建设排头兵和美丽云南建设,2024年,省自然资源厅联合省发展改革委、省生态环境厅、省农业农村厅、省水利厅、省林草局共同开展了云南省自然资源领域生态产品价值实现第三批典型案例征集活动,从全省各地推荐的案例中遴选出6个极具代表性的案例。

6个典型案例涉及山川、河流、草原等多种生态系统,充分展示了全省各地推进建设安全、绿色、健康、韧性、活力的生产空间、生活空间、生态空间,不断拓展生态产品价值实现路径的有效举措和显著成效,生动诠释了绿水青山就是金山银山。值此第三个全国生态日主题宣传期间,省自然资源厅将对这些案例进行展播,与社会各界分享交流自然资源领域生态产品价值实现的云南样板,共同探索人与自然和谐共生的先进经验。

赤水河发源于昭通市,经贵州省毕节市、遵义市,于四川省泸州市合江县汇入长江(以下简称“三省”“四市”),干流全长525公里,是长江流域唯一没有修建干流大坝并保持自然流态的一级支流,是长江上游重要的生态安全屏障。

赤水源头 柴峻峰 摄

作为三省界河,赤水河流域管辖范围纵横交错,长期以来上下游、左右岸的产业布局、环境准入、污染物排放监管、环境执法尺度、环保资金投入力度不一致,制约着流域生态环境保护和流域内地区经济社会发展。

昭通市威信县赤水河畔金色田野

近年来,昭通市坚持以习近平生态文明思想为指引,围绕“打造长江上游最美生态河流、践行‘两山’理论样板典范、流域内绿色高质量发展先行示范区”建设目标,担起“源头责任”,展现“上游担当”,守住源头上游的清流碧水、留住沿河两岸的青山美景、延续四渡赤水的红色故事、成就茅台习水的美酒佳酿。

核心做法

齐抓共管强保障

鸡鸣三省

“三省立法”同推进。2021年,三省人大常委会分别审议通过了《关于加强赤水河流域共同保护的决定》和各省《赤水河流域保护条例》,并于同年7月1日同步实施,按照统一规划、统一标准、统一监测、统一责任、统一防治措施的要求,三省建立健全联席会议协调机制和司法工作协作机制,携手推进赤水河流域系统保护。

“四地联动”强防控。四市先后签订流域上下游突发水污染事件联防联控机制合作协议、跨界河流(段)联防联控合作协议,联合举行赤水河流域上下游突发环境事件应急演练,共同开展巡河活动。三省政协及四市还达成了《仁怀宣言》《毕节共识》《泸州共识》《昭通共识》,建立起流域保护政协协作机制。

“五级协同”共守护。为层层压实河湖保护政治责任,云南建立了省、市、县、乡、村五级河长工作体系,设河长181名;制定赤水河流域保护条例实施细则,确保依法护河;印发“十四五”赤水河流域(云南段)(以下简称“云南段”)发展规划和国土空间专项规划,强化规划管控;完成云南段自然保护区确权登记,明确省人民政府为所有者职责代理履职主体。昭通市、镇雄县、威信县同步建立云南段督察体系,开展河长制工作督察。赤水源镇等乡(镇)建立基层巡河员队伍体系,聘请610名基层巡河员开展常态化巡河。

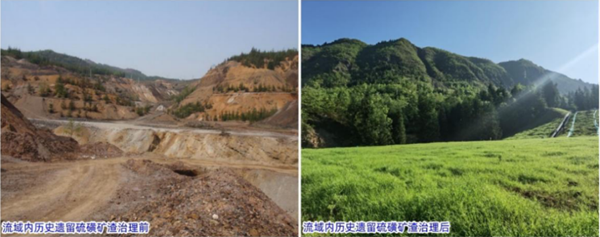

“六大行动”筑基础。昭通市统筹推进流域全面禁渔、“两污”治理、面源污染防治、生态修复、绿色产业发展、美丽乡村建设“六大行动”,构建起“畅通河道+数字化监管+栖息地修复+增殖放流”的珍稀特有鱼类保护体系,建成日处理规模达500吨的垃圾焚烧发电厂1座、生活垃圾处理设施14座、集镇生活污水处理设施17座、农村生活污水处理设施156座,改造改建卫生户厕15.1万座、卫生公厕810座,实施控肥增效、控药减害、控膜减量、控水降耗“四控”防治面源污染,全面推进流域国土绿化试点示范项目,完成295个历史遗留矿山生态修复任务,实现总装机容量2.24万千瓦的17座小水电站全部稳妥退出,以实际行动保护云南段生态环境。

生态补偿促保护

赤水河流域(云南段)保护治理前后对比

全国首创跨多省流域横向生态保护补偿机制试点。2018年2月,三省人民政府共同签署《赤水河流域横向生态补偿协议》(以下简称《协议》),启动为期3年的三省生态保护补偿机制尝试。《协议》提出,云、贵、川按照1∶5∶4的比例共同设立2亿元/每年的补偿资金,根据赤水河干流及主要支流水质情况界定三省责任,以3∶4∶3的比例清算资金。同年12月,三省生态环境、财政部门又共同印发实施《赤水河流域横向生态补偿实施方案》,自此,云南省严格按照相关要求落实落细生态保护补偿机制,全力以赴确保云南段清水铺断面年均水质达到Ⅱ类标准。

持续开展流域横向生态保护补偿建立长效机制。2022年,云南省基于云南段生态保护和污染治理成本、生态系统服务价值、发展机会成本三重因素核算,发起三省横向生态补偿谈判。同年5月,三省续签《协议》,将补偿周期调整为5年,补偿资金调整到3亿元/年。云南省获补偿资金上限从6000万元/年提高到9000万元/年,增幅达50%,为云南段生态环境保护修复提供了更可持续的资金保障。

特色产业显价值

发展“竹”特色产业。昭通市镇雄县、威信县把产业发展与生态保护、乡村振兴有机结合,将竹产业确定为“一县一业”主导产业扶持培育,依托低效非竹林地种竹等项目,全面建成100万亩竹产业基地。同时,规划竹产业园区等基础设施建设,加大冷链物流设施投入力度,发展壮大竹笋和竹材精深加工企业,从育苗种植、幼竹抚育、成竹林提质增效以及竹笋初加工、精深加工、品牌营销等方面打造全产业链发展模式。

发展“立体”农业产业。镇雄县赤水源镇依托赤水河源头地下深层循环、远离污染的优质水源,通过与本地龙头企业合作打造高品质饮用水;镇雄县花朗乡、大湾镇等依托赤水河流域近河区域通过集中流转土地规模种植有机油菜花、“红花米”发展绿色农业产业;威信县双河乡在赤水河流域远河的山地地区引进外地企业打造山葵高原特色产业示范区,形成“源头发展高品质饮水、近河打造有机绿色农业发展带、远河打造高原特色产业示范区”的立体产业体系。

发展“红绿”文旅产业。威信县紧紧围绕“红色扎西·赤水明珠”形象定位,依托“扎西会议”重大红色品牌和“赤水源头”特色生态品牌,贯穿“红色文化、绿色产业、赤水风光、特色威信”这条主线,以扎西河治理、城乡绿化美化、“美丽县城”建设绘就“绿色底色”,以长征国家文化公园建设擘画“红色亮色”,打好红绿并进“组合拳”,大力培育“红色+绿色”“文化+生态”文旅融合发展产业。

取得成效

源头活水更清了。云南段流域跨界断面水质连续5年稳定保持在Ⅱ类及以上。其中,2023年10个监测断面水质均达到Ⅲ类水质标准,流域水质稳步提升;石坎监测断面从Ⅴ类升至Ⅲ类,两合岩断面从劣Ⅴ类升至Ⅲ类,赤水河源头洗白断面2023年氨氮、总磷平均浓度比2019年分别下降58%和46%,重要支流石坎河两合岩断面2023年氨氮、总磷平均浓度比2019年分别下降77%和63%,重点区域水质大幅改善;集中式饮用水源地水质达标率100%;鱼类从2020年初的36种恢复到60余种,国家二级保护动物金沙鲈鲤重现赤水河。

两岸青山更绿了。流域内受污染耕地安全利用率达100%(任务完成率);全面完成11个点位历史遗留硫磺矿渣治理728万吨,历史遗留硫磺矿渣治理率100%;完成人工造林6.9万亩、村庄绿化植树67.6万株、河道防护林带1470余公里,流域森林覆盖率由2016年的26.13%上升到2023年的38.88%。

云南段竹产业

人民群众更富了。2023年底,赤水河流域(云南段)建成以竹产业基地为主的经济林果53.5万亩。其中,竹子种植面积42.6万亩,产值达16.29亿元,覆盖全县赤水河流域98个村委会,覆盖率达70%以上,建成竹产业基地3个、竹笋初加工厂3个,解决农民就业4.13万人,实现农民人均增收500余元,镇雄县荣获“中国赤水源方竹之乡”称号;李子种植面积1.5万亩,建成产业基地2个,产值达7500万元;建成1337亩杉木坪山葵种植基地,实现产值2005万元;枇杷种植面积0.7万亩,建成产业基地2个,产值达5600万元。流域内生产总值从2019年的101亿元增加到2023年的141亿元,年均增长8.6%;人均可支配收入从2019年的12732元增加到2023年的17160元,年均增长7.7%。赤水河上游两岸绿水青山正在成为全流域人民群众的“金山银山”。

生态环境更好了。在第一轮3年补偿实施期内,云南省共获横向生态补偿资金1.8亿元,用于支持实施20个生态环境保护项目,涉及农村“两污”治理、土壤污染防治、水污染防治和能力建设4个类型。通过生态补偿机制“攥指成拳”,2020年至2023年,云南累计撬动77.31亿元生态环境保护投入,大幅度削减了云南段以城镇农村生活污染为主的入河污染负荷量,有效改善了干支流水质,形成了“生态环境优良—生态补偿获益—环保投入增加—环境质量提升”的良性循环,形成了合作共治、责任共担、效益共享的流域保护和治理长效机制。