编者按

今年8月15日是第三个全国生态日,宣传主题是“绿水青山就是金山银山”。习近平总书记指出,探索政府主导、企业和社会各界参与、市场化运作、可持续的生态产品价值实现路径。为深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,认真落实省两会、省委十一届七次全会、省委经济工作会议相关要求,扎实推进生态文明建设排头兵和美丽云南建设,2024年,省自然资源厅联合省发展改革委、省生态环境厅、省农业农村厅、省水利厅、省林草局共同开展了云南省自然资源领域生态产品价值实现第三批典型案例征集活动,从全省各地推荐的案例中遴选出6个极具代表性的案例。

6个典型案例涉及山川、河流、草原等多种生态系统,充分展示了全省各地推进建设安全、绿色、健康、韧性、活力的生产空间、生活空间、生态空间,不断拓展生态产品价值实现路径的有效举措和显著成效,生动诠释了绿水青山就是金山银山。值此第三个全国生态日主题宣传期间,省自然资源厅对这些案例进行展播,与社会各界分享交流自然资源领域生态产品价值实现的云南样板,共同探索人与自然和谐共生的先进经验。

楚雄彝族自治州南华县位于云南省中部、楚雄州西南部,森林类型多样,得天独厚的立体气候,孕育了丰富的野生菌资源,生长有已知野生食用菌354种,占云南省882种的40.14%、全国981种的36.09%,“世界四大名菌”(松茸、块菌、羊肚菌、鸡油菌)和“中国十大名菌”(大红菌、干巴菌、鸡枞、鸡油菌、块菌、牛肝菌、松茸、松乳菇、羊肚菌、榛蘑)均有分布,是国内野生菌分布最广、产量最高、品质最优的县(市)之一,优质的野生菌行销全国、畅销世界。

20世纪80、90年代,人民群众生产生活对森林资源依赖程度高,生态环境遭到很大破坏,野生菌赖以生存繁衍的自然生态环境受到影响,产量日渐下降。加之广大群众受经济利益的驱使,掠夺性采摘野生菌,导致南华生态环境以及野生菌的产量和品质急剧下降。

近年来,南华县深入学习贯彻习近平生态文明思想,牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念,以全面推进美丽中国建设为指引,坚持生态优先,依托丰富的野生菌资源和交通区位优势,紧紧围绕“小菌子、大产业”的发展思路,持续培育新质生产力,全力推动以野生菌为主的林下经济产业发展,走出一条绿水青山和金山银山相得益彰的具有南华特色的发展之路。

核心做法

厚植“菌”基础,实现“育绿藏金”

树牢“一片森林一片金”的理念,深谋总体规划,强化资源管护,突出示范引领,夯实野生菌产业发展基础。

封山育林优环境。在天然林保护区工程实施基础上,制定出台《封山育林育菌管理办法》,实施封山育林育菌200万亩,按照野生菌的适生区范围和主要分布地点,划分松茸、牛肝菌、松露等主产区,落实1621名天保、生态管护人员进行重点管护,广泛营造“林有其属、菌有其主”的氛围,探索形成“封山育林育菌七不准”村规民约,野生菌稳产、高产的良好生态环境持续巩固。

保育促繁增产量。在全国率先推行“公开标底、竞价承包”方式进行菌山管护与开发,实施菌山承包经营52.32万亩,以“公司+基地+农户”模式发展10万亩,高标准建成以松茸、牛肝菌、块菌、大红菇等为主的野生菌保育促繁科技示范基地8140亩、白蚁鸡枞菌保育促繁基地300亩,实现从“保护”到“保育”的转变。

规范标准提品质。参与修订国家标准《松茸》《美味牛肝菌》,在全国率先实施《松茸采集方法》《牛肝菌采集方法》两项地方标准,制定出台《南华县松茸等食用菌规范化管理暂行办法》。严格执行野生菌标准化采摘,实行菌农全覆盖培训并发放“野生菌采摘证”,通过合理留种、科学采摘,提升南华野生菌品质。

提升“菌”价值,实现“点绿成金”

深入实施延链补链强链工程,加快构建野生菌现代产业体系,促进山货变商品、山珍创品牌。

强化示范引领。按照“云菌”产业发展规划布局,以打造“云菌”产业发展核心区域、壮大“世界野生菌王国”品牌实力为目标,南华县把野生菌作为全县“十四五”重点产业之首,制定《野生菌示范县创建规划》,出台《南华县加快食用菌产业发展实施意见》,以野生菌示范县创建引领带动食用菌产业发展。

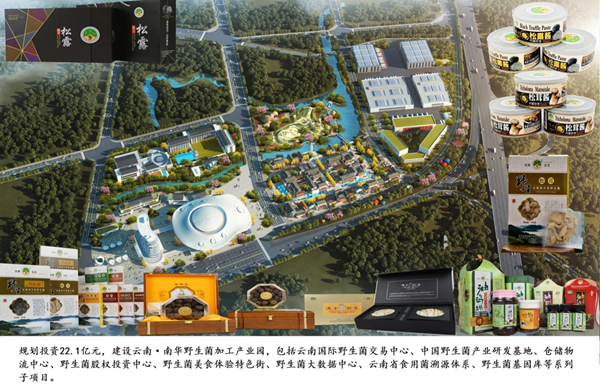

强化产业支撑。争取专项债券资金11.14亿元,整合财政资金1.2亿元,吸引企业投资3亿元,规划布局1203.83亩土地用于菌产业发展用地,其中盘活闲置土地520.89亩,新报批土地368.11亩,建成全国最大的食用菌交易中心和野生菌加工产业园,有力支撑了“云菌”产业多元发展。

强化科技赋能。组建全国首家县级野生菌产业技术研究所,成立李玉院士及院士团队工作室、野生菌大数据中心,建立野生菌基因库。与中国科学院昆明植物研究所、中华全国供销合作总社昆明食用菌研究所、上海市农科院食用菌研究所建立合作关系,加大以野生菌为原料的绿色食品、保健品、药品研发力度,注册专利21项、商标25件,“振彝”等5件野生食用菌商标被认定为云南省著名商标。

强化产业发展。引进江苏品品鲜等全国食用菌头部企业与种植大户、合作社等共建食用菌种植生产基地9个,发展食用菌种植7213亩。培育包括4家省级龙头企业在内的野生菌加工企业14户,开发野生菌加工产品120余种,推进野生菌产品加工。打造南华国际野生菌交易中心,抓住电商发展契机,培育发展电商主体227户,与京东科技达成战略合作,开通昆明长水国际机场“邮航”专线,实现南华野生菌13小时可达上海、12小时可达深圳。持续举办21届野生菌美食文化节,以菌待客、以菌引客,持续开展餐饮名店、野生菌名菜评选,培育打造了德茂菌宝庄园、雨露蘑菇小屋、五街镇菌王山、百菌园等以菌元素为主的农文旅基地,吸引八方来客,推进文旅融合转型升级。

激发“菌”潜力,实现“以金哺绿”

南华县坚持开发与保护并重,在发展中回馈自然,在反哺中实现永续利用、循环发展。

在文化传承中树牢保护意识。南华县自发将保护生态与传承文化相融合,每年农历五月二十五和十月十五分别举办“开山节”“封山节”,开展“祭山神”等传统仪式,强化菌农敬畏自然、呵护山林、和谐共生的意识。

在开发利用中加强自然保护。近三年,南华县累计投入野生菌生态建设资金1.1亿元,实施绿化造林、森林抚育、退化防护林修复、低效林改造等项目,加强森林生态资源保护修复,同步推行封山育林育菌、菌山承包经营、保育促繁等系列举措,加强生物多样性保护,防止野生菌资源枯竭。

在保护自然中实现循环发展。实施野生菌“产、学、研、用”一体发展措施,加强野生菌保育促繁基础设施建设,推动保养管护、采摘技术、冷链仓储、物流运输保障体系建立健全,强化技术标准和操作规范的落实,不断筑牢发展基础,实现野生菌资源循环利用。

取得成效

“菌”资源基底更加坚实。通过加大自然生态保护力度,增加生态修复资金投入,南华县森林面积达244万亩,森林覆盖率达71.77%,生物多样性资源得到有效保护。依托良好森林生态基底,将得天独厚的野生菌资源优势转化为发展优势,孕育野生食用菌达354种,资源年蕴藏储量达1.5万吨,南华野生菌绿色基底不断夯实。

“菌”产业价值更加显化。依托全产业链的精心打造,2023年,南华县共接待游客334.23万人次,实现旅游收入31.63亿元,其中乡村旅游接待人数106.93万人次,收入6.96亿元。南华县野生菌集散交易量达1.218万吨,交易额达15.513亿元,野生菌线上销售额达3.96亿元,实现野生菌产业综合产值61.7亿元。

“菌”品牌效应更加凸显。通过品牌塑造推广,南华县11个电商产品入选“绿色食品牌”目录,认证绿色食品57个、有机食品92个,“南华松茸”获批国家地理标志保护产品,入围“2022中国食用菌区域品牌价值榜单”60强,品牌价值评价达8.84亿元。2023中国·南华野生菌美食文化节相关内容网络点击量达3.5亿次,南华成为全国知名的野生菌餐饮、观光、科创、体验为主题的健康生活目的地,“有一种叫云南的生活”在菌香四溢的南华出圈出彩。

“菌”农生活更加幸福。随着生态环境的改善,越来越多的村民加入到野生菌采摘的行列中,全县有12万人次参与野生菌生产经营,农业人口人均野生菌收入达2800元,在五街镇、沙桥镇等松茸核心产区,菌农家庭每年野生菌收入可达10万元,实现家家盖起小别墅、户户开上小轿车,野生菌产业已成为当地群众增收的重要渠道之一。

“菌”保护文化更加深入人心。通过挖掘、整合野生菌文化资源,结合传统节日、仪式的宣传推广,野生菌“文化祠堂”成功创建,系列方志丛书出版发行,“野生菌五不争”的理念在南华县深入人心,积蓄资源、永续发展成为共识,户户守山、人人护菌成为常态。