10月24日,云南省“高质量完成‘十四五’规划”系列新闻发布会自然资源高质量发展专场在海埂会堂召开。“云南省人民政府”微信公众号推送文章《“十四五”以来,我省自然资源高质量发展成效显著》。详细内容,一起来看:

10月24日,云南省“高质量完成‘十四五’规划”系列新闻发布会·自然资源高质量发展专场在海埂会堂召开,云南省自然资源厅介绍“十四五”期间我省自然资源高质量发展有关工作情况,并回答记者提问。

“十四五”以来,全省自然资源系统锚定省委“3815”战略发展目标,统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责,顺利推进各项目标任务。全省耕地量质齐升,要素保障提质加速,国土空间规划“四梁八柱”全面搭建,批而未供和闲置土地处置率排全国前列,战略找矿成果丰硕,地质灾害防治成效明显,党建引领作用充分发挥,自然资源治理能力不断增强,有力支撑云南经济社会高质量发展。

持续夯实资源家底 高质量发展基础更加稳固

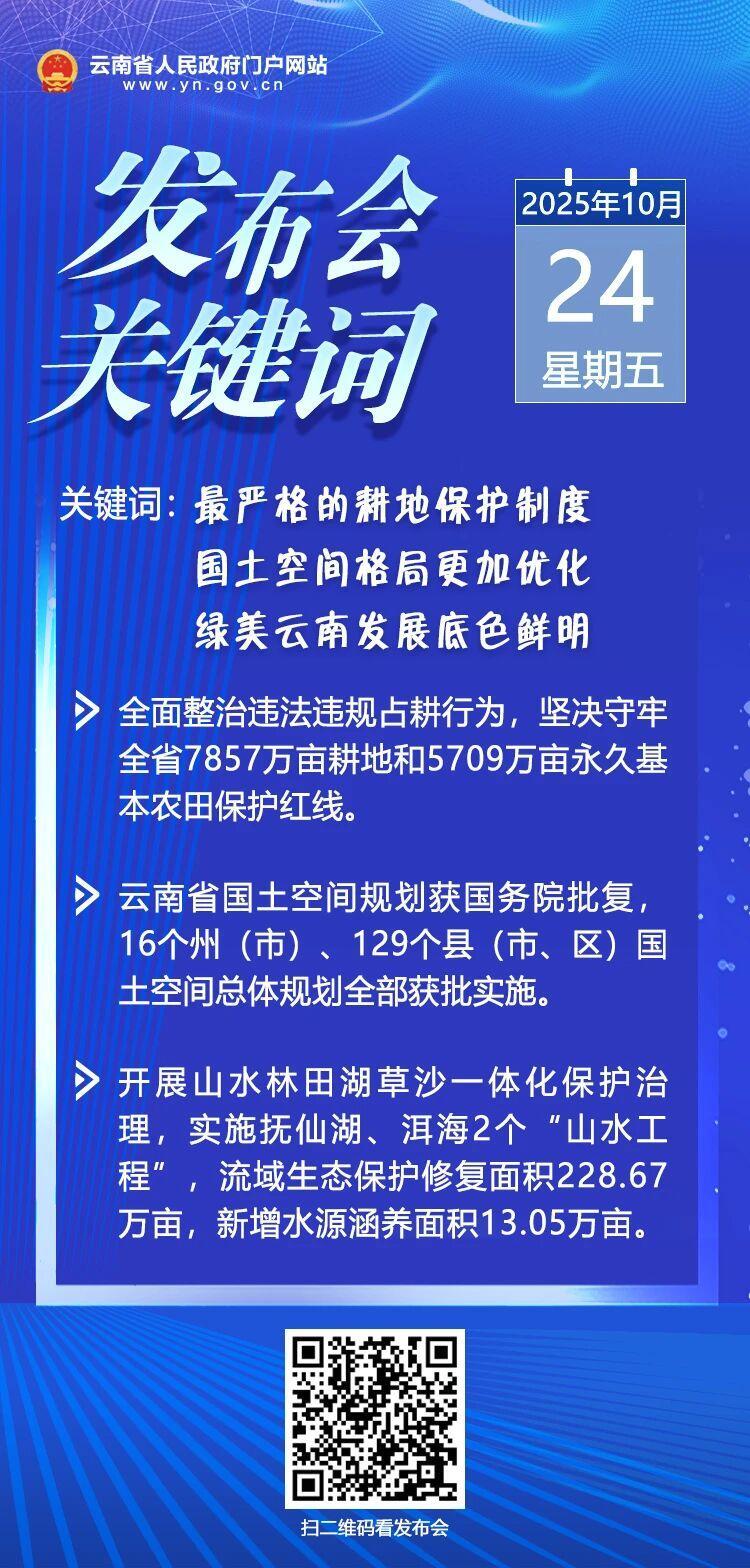

构建自然资源统一调查、评价、监测体系,持续开展土地、矿产、森林、草原等资源调查监测,全面启动全民所有自然资源资产清查。落实最严格的耕地保护制度,压实耕地保护党政同责,严格耕地占补平衡管理,优化调整耕地林地园地布局,全面整治违法违规占耕行为,形成耕地数量、质量、生态“三位一体”保护格局,坚决守牢全省7857万亩耕地和5709万亩永久基本农田保护红线。新一轮找矿突破战略行动取得重大成果,发现评价大中型矿床10个,超额完成磷、锡、钨、金、钴、萤石等战略性矿种找矿目标,昭通镇雄新探获磷矿资源量43亿吨,规模为亚洲单体最大。

聚焦精准高效配置资源 要素保障服务更加有力

开展多轮土地要素保障“百日攻坚”行动,出台支持交通、能源、水利、旅居等用地保障若干政策,批准征转用地118.97万亩,供应国有建设用地145.65万亩,及时保障渝昆高铁、白鹤滩水电站、泸西绿色低碳产业示范园等重大项目用地需求。采取“增存挂钩”“净地”供应等措施盘活利用土地,处置批而未供和闲置土地114.95万亩,工业项目“标准地”出让比例提升至76.7%,单位GDP建设用地面积较“十三五”末下降15.9%。深化矿产资源管理改革,全面推行竞争性出让,优化联合审查机制,出让和延续登记矿业权2834个,出让收益264.61亿元。大中型矿山比例较“十三五”末增长8%。建成覆盖全省的高精度现代测绘基准体系,我省北斗卫星导航定位服务系统日均服务请求5万次,“天地图·云南”地图服务日均访问量超3000万次,在全国名列前茅。

着力深化“多规合一” 国土空间格局更加优化

云南省国土空间规划获国务院批复,16个州(市)、129个县(市、区)国土空间总体规划全部获批实施,滇中城市群、沿边城镇带、高黎贡山地区等专项规划批准施行,12370个实用性村庄规划审批入库,“四级三类”国土空间规划纳入“一张图”监督实施。落实主体功能区战略,科学划定“三区三线”,推动形成“五区四带”的农业空间格局、“三屏两带六廊多点”的生态安全格局和“一圈一群两翼一带”的城镇空间格局,塑造集文化、自然、景观资源一体保护的“七彩云南”特色魅力空间。强化重点区域、重大项目空间支撑,为滇中城市群、昆明都市圈、曲靖省域副中心发展和10628个重点项目建设留足空间。在全国率先开展城镇开发边界优化调整,重点保障河口、磨憨、瑞丽3个沿边产业园区,中越、中老、中缅三大通道物流节点园区和26个边境口岸建设空间需求。

实施生态系统保护修复 绿美云南发展底色更加鲜明

开展山水林田湖草沙一体化保护治理,实施抚仙湖、洱海2个“山水工程”,流域生态保护修复面积228.67万亩,新增水源涵养面积13.05万亩。有序推进长江经济带、青藏高原东南缘、赤水河流域等重要生态区域历史遗留废弃矿山生态修复治理,修复受损土地16万亩。学习运用“千万工程”经验,在元江、耿马、元阳等地启动6个全域土地综合整治项目。协调矿产资源勘查开发与生态环境保护,完善绿色矿山评价体系,建立国家级、省级绿色矿山联创机制,建成77座绿色矿山。

时刻守护人民生命财产 民生保障网织得更加牢靠

开展城镇房屋、土地以及农村林权、承包经营权、农村宅基地不动产统一登记,推进“交地即交证”“交房即交证”,实现不动产登记“网上办、快速办”。全力化解不动产登记历史遗留问题,为147.44万户群众解决了登记难、办证难问题,化解率达99.6%。制定更新全省区片综合地价、地上附着物和青苗补偿标准,保障被征地农民合法权益。构建全域全时地质灾害隐患风险综合防御体系,建立“四级”网格单元,强化“人防+技防”监测预警,落实“1262”精细化预报与响应联动机制,成功避让地质灾害186起,避免9393人、5.3亿元生命财产损失。实施924个地质灾害工程治理项目,有效遏制重大地质灾害发生,受益群众达30万人,保护财产145亿元。推进3.4万户13.9万人避险搬迁。

记者:“十四五”期间,我省在生态保护修复方面有哪些亮点和成效?

云南省自然资源厅:

第一,科学编制修复规划,绘就生态保护修复蓝图。立足云南“生态文明建设排头兵”定位,科学编制了省级国土空间生态修复规划。坚持山水林田湖草沙生命共同体理念,聚焦云南省生态、农业、城镇三个空间协同发展,制定国土绿化、水土流失治理、石漠化治理、历史遗留矿山生态修复等10项指标任务,布局12个重点工程、47个重点项目,构建我省“三屏两带多点多廊”生态修复格局,实现农业空间绿色高效、城镇空间更加生态宜居、生态功能进一步完善。

第二,统筹实施“山水工程”和矿山修复,厚植美丽云南生态根基,力促生态颜值和价值双提升。积极向国家争取抚仙湖、洱海2个“山水工程”,坚持系统修复、综合治理,用好中央、地方投入资金,流域生态保护修复面积228.67万亩,实现了两个流域生态系统结构和功能的全面恢复与提升。其中,抚仙湖“山水工程”上榜全国十大生态产品价值实现典型案例,修复矿区受损土地1.19万亩,治理水土流失及石漠化土地15.23万亩。正在实施的洱海“山水工程”计划综合整治土地14.93万亩,修复湿地1万亩,提质改造林地3.51万亩,已实施完成的洱海生物多样性保护和恢复等2个子项目入选全国“山水工程”典型案例。

“十四五”以来,我省实施修复历史遗留矿山16万亩。着力对修复后的矿山进行生态化利用,持续推出支持性政策,让废弃矿山变身发展“富矿”。目前,全省矿山生态修复项目共修复耕地3.32万亩、林草地5万亩、建设用地6.47万亩,为发展提供了所需资源,推动美丽生态转换为美丽经济、美好生活。

第三,稳妥推进全域土地综合整治,努力赋能和美乡村建设。我省深入学习运用“千万工程”经验,充分发挥全域土地综合整治平台作用,优化农村地区国土空间布局,改善农村生态环境和生产生活条件,助力乡村振兴。目前,我省已启动6个全域土地综合整治项目,整治农用地4.15万亩,生态修复1540亩,整治后可新增耕地1.02万亩,充分盘活农村土地资源,将土地利用、绿色产业、旅游旅居有机结合,打造更多望得见山、看得见水、记得住乡愁的秀美乡村。

点击云南省“高质量完成‘十四五’规划”系列新闻发布会·自然资源高质量发展专场查看发布会直播实录